Lebih sulit mana: Belajar Berjalan atau Statistika?

Jenius Fisika, Albert Einstein menuturkan kiatnya dalam mengajar: "Saya tidak pernah mengajar. Saya hanya menciptakan kondisi bagi mereka (mahasiswa) untuk belajar."

Belajar jadi beban bila konsep pemikiran masih berkutat pada guru, buku, ruang kelas, papan tulis, dan pernik-pernik belajar a la sekolahan.

Konsep belajar memberi batasan. Di luar ruang kelas, tindak belajar pun menguap. Berganti dengan cengkerama, bermain, atau seling kegiatan yang menyenangkan. Beberapa insan beranggapan telah selesai belajara setelah menggondol gelar kesarjanaan. Dengan demikian belajar pun bersifat kronologis. Yang berurut dari Taman Kanak-kanak dan berhenti pada terminal Universitas atau Perguruan Tinggi.

Saya terkagum membaca ulasan sebuah artikel Kesehatan. Beberapa menit setelah terlahir, bayi belajar mengenali bau tubuh ibunya. Sehingga wajar jika ia mengendus bau tubuh asing akan memberi reaksi paling alamiah: menangis.

Sebuah tulisan lain bersifat motivasi juga menyadarkan saya. Betapa besar tekad dan naluri saya belajar berjalan semasa bayi dahulu. Saya kerap dapati bayi dari kerabat dan sahabat tiada letih merangkak, berdiri, berjalan, terjatuh, merangkak. Berulang-ulang.

Sebagaimana dituturkan oleh Einstein. Belajar semestinya tak berbatas. Tidak harus dijejali pernik kaku tersebut sebelumnya. Ia merupakan suatu kondisi yang menggugah dan kadangkala memaksa kita untuk belajar. Memberi pemahaman dan pengenalan akan sesuatu yang baru. Boleh juga yang bersifat menggali lebih mendalam dan mengarah pada penemuan baru. Karenanya belajar memberi perubahan sebagai dampak baru bagi insan bersangkutan. Sebagaimana pernah disebut Trainer Pendidikan, Berton Turnip bahwa "belajar adalah berubah."

Bila telah memahami konteks belajar yang melibatkan pengalaman hidup. Maka, kita dapat menjawab pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini. Apakah belajar berjalan lebih sulit daripada belajar Statistika? Sila cantum jawaban di kolom komentar.

Bincang "unschooling" dengan Pak Berton Turnip

|

| Berton Turnip (kiri) dan Sri Pujiastuti Purba (Ketua Sinar Timur) |

Penyeragaman memudahkan pertukaran komponen-komponen mesin industri. Ini merupakan keuntungan di era “mass production” atau yang sering disebut era “ban berjalan”, di mana komponen-komponen diusahakan dibuat seragam. Tetapi kita hidup di era industri maju dan di era informasi sekarang ini, di mana rancangan produk bisa berubah dengan cepat, di mana mesin-mesin diubah dengan cepat untuk mendapatkan efiensi yang lebih besar, di mana informasi mengalir dengan cepat.

Di era yang juga disebut sebagai “creative era”, penyeragaman menjadi penghambat. “Schooling” menjadi penghambat. “Schooling” yang secara inheren memang menyeragamkan, menjadikan anak tidak kreatif. Karena itu diperlukan konsep baru yang saya beri nama “Unschooling”.

Bincang "unschooling" dengan Pak Berton Turnip

Sehari Tanpa Guru

|

| "Pulang Malu Kalau Nggak Bawa Ilmu" -- oleh Ustadz Fikri |

Sehari Tanpa Guru

Ke Labuhanbatu, Melabuhkan Asa Bangsa

|

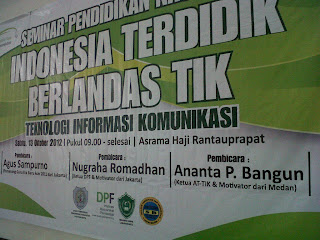

| backdrop seminar |

|

| mas Agus Sampurno | gurukreatif,wordpress.com |

Ke Labuhanbatu, Melabuhkan Asa Bangsa

Bila Saya Guru Edison?

Berkebalikan dari dugaan tersebut, Edison ternyata hanya menjalani 3 bulan masa pendidikan resmi [http://www.scribd.com/doc/37862017/Thomas-Alva-Edison-The-Man-and-the-Scientist-Subramanian-A]. Polah fikir dan kebiasaan "gila" bertanya mengusik gurunya (saat itu) G.B. Engle. Sampai, Engle menilai Edison adalah seorang siswa idiot. Penilaian tersebut membuat berang ibunya, Nancy Edison. Sebelum berlalu dari kantor Engle, ia berkata: "Bukan anak saya yang bodoh. Tetapi, andalah yang tidak bisa mengajar."

Ucapan ibu Edison ini menggema di bandul fikir saya. Nancy, merupakan anti-tesis dari Engle. Ia, dengan tekun, mendidik anaknya hingga mampu belajar sendiri dengan "melahap" buku-buku Ilmiah. Sebuah catatan pertama bagi pribadi di lingkup pendidikan: Penilaian bahwa peserta didik adalah bodoh atau tidak, ditentukan atas kerja keras dalam menyalurkan pengetahuan atawa Knowledge Transfer.

Kini, raga Thomas Alva Edison telah rapuh dalam rahim bumi. Kini, Edison-Edison muda di dunia (termasuk Indonesia) membutuhkan sosok Nancy Edison untuk mengasah kemandirian mereka menjadi jenius yang merengkuh segala bidang -- dari penemuan ilmiah hingga terobosan budaya serta seni. Agar mereka mengenal prinsip 'Jenius' a la Edison yakni 1% bakat dan 99% kerja keras. Muskil rasanya bila manusia tidak memiliki 1% bakat. :)

Sebelum ngiang pertanyaan di judul ini mengembun, teringat saya akan sebuah kalimat bijaknya William Arthur Ward:

"Guru biasa memberitahukan, Guru baik menjelaskan, Guru ulung memeragakan, Guru hebat mengilhami"

NB: Topik dan file presentasi "Bila Saya Guru Edison" ini hendak saya bawakan dalam sesi presentasi di Labuhan Batu Selatan, pada tanggal 12 Juli ini. Sebagai pengisi kegiatan Pelatihan TIK bertema: Teacher Competency Development Program yang didukung oleh Djalaluddin Pane Foundation (DPF).

Bila Saya Guru Edison?

Mei, Momentum Guru Bertanya

NB: Tulisan ini diterbitkan dalam halaman opini di Harian Sumut Pos edisi 29 Mei 2012.

Mei, Momentum Guru Bertanya

Bukan Untuk Mengutak AT-ATIK

| Pembentukan AT-TIK di kantor DPF |

Bukan Untuk Mengutak AT-ATIK

Kaizen, Haisen

|

| dibuat oleh Yusuf |

Fikiran saya pun menerawang pada temu ramah dengan pemilik Yayasan Hikari, bapak Kadri. Intisari cengkerama sepeminum kopi dengan beliau meninggalkan selarik pesan sarat ilham. "Pada dasarnya, dan saya juga amat yakin, bahwasanya tidak ada sebutan bodoh (bagi murid). Tapi malas." Bagi beliau, pengentasan 'bodoh' ini akan terwujud dengan adanya proses belajar. Periode waktu yang dihabiskan untuk belajar memang membedakan tingkat pemahaman masing-masing siswa. Namun, seburuk apa pun pemahamannya, ini toh soal pendayagunaan waktu.

Tulisan Pongki Pamungkas dalam kolom Pernik, di Majalah SWA, memberi saya pencerahan. Dia mengutip wejangan luhur Jepang — dari buku berjudul "Toyota Way"— yang menyebut proses belajar ini sebagai Kaizen. Napaktilas hidup manusia kerap menyentuh proses belajar hingga akhir hayat. Demikianlah Kaizen memaknainya sebagai perbaikan diri tiada henti. Musababnya, kesalahan menduduki porsi besar dalam adegan belajar kita. Kita tidak luput dari salah. Maka, susullah kesalahan tersebut dengan perbaikan-perbaikan. Gagal lagi, bangkit lagi. Bangkit untuk yang lebih lagi dengan menerapkan Hansei. Lha, makanan apa pula ini?

Dituturkan Pongki, Hansei merupakan tindak merenungi perbuatan yang salah, keliru, menyesali dan memperbaikinya. Di buku rujukannya juga menyebutkan bahwa Kanzai dan Hansai merupakan pola kebijakan yang menyatu. Setiap kesahalan yang dilakukan semestinya dikaji dalam. Lalu menetapkan garis teguh tidak akan mengulanginya kembali. Sebenang merah dengan nasihat: "Jangan jatuh di lubang yang sama."

Saya akui terdapat rasa nyaman bila tidak pernah menorehkan blunder. Hanya saja, rasa malas tersebut tidak ubahnya menimbun peluang dan talenta yang kasat mata. Motivator legendaris, Dale Carnegie, memberi tips sederhana. Mengapa khawatir (gagal)? Toh, (selama) tidak ada yang akan akan menjebloskan anda ke penjara, ujarnya.

Tanpa menyebut siapa, budaya Kanzai dan Hansai hendaknya menjadi suluh pencerah atas debar-debar takut gagal. Toh, tidak semua mampu belajar perdana mengendarai sepeda tanpa terjatuh. Juga, tidak semua mampu cas-cis-cus berbahasa tanpa menjalani praktik ucapan dan tulisan terus-menerus.

Gagal laiknya bumbu pahit, pedas yang menyedapkan makanan. Baik malas dan enggan memperbaiki kesalahan lah yang menjadi bayang-bayang sebutan bodoh. Dengan demikian, si pembuat kesalahan diberi ruang lagi untuk memperbaikinya. Pongki sendiri mendesak dipudarkannya kebiasaan menyalahkan. Jangan menyalahkan orang lain, tuturnya sebagai judul kolom tersebut. Nah!?

Kaizen, Haisen

Meninggalkan kapur

|

| Saya menjadi pemateri di Rantauprapat |

Terbersitnya kata-kata tersebut bertalian dengan petuah bahwasanya "belajar berarti berubah". Perubahan itu sendiri, sangat diharapkan, berimbas baik pada kemajuan bangsa. Jika diibaratkan sebuah skenario film, maka 'kail-kail' pengetahuan yang diberikan kepada para guru di Rantau Prapat ini dapat ditularkan bagi ratusan generasi muda atau anak didik mereka. Hendra Yudha, salah seorang pentolan DPF pun yakin para pemimpin dapat lahir dari jerih payah Guru Era Baru (Guraru) ini -- sebutan yang dipopulerkan oleh Acer.

Aral perdana dalam pelatihan tersebut ialah banyak peserta yang belum pernah menjamah komputer. Penyebutan istilah bahasa Inggris dalam pengoperasian komputer pun seolah 'gelitikan' baru bagi telinga mereka. Beberapa juga masih canggung menekan bilah-bilah keyboard dan sedikit gugup mengendalikan tetikus atau mouse. Alhasil, indikator tetikus (pointer) -- yang umumnya berbentuk panah putih -- berseliweran di sudut-sudut monitor. Namun, ini bukan hal yang mengejutkan; sebab pihak DPF memang mengundang para peserta yang belum mahfum komputer. Terutama pemberdayaannya dalam kegiatan belajar mengajar.

Sandungan kedua adalah dukungan persoalan teknis di laboratorium komputer. Imbasnya, beberapa praktik pelatihan pun terganjal. Dalam beberapa sesi praktik, peserta mesti bersabar untuk mencoba langsung bagaimana mendaftarkan diri untuk E-mail (GMail dan Yahoo), Facebook, Twitter, Blog (Dagdigdug.com) dan bahkan layanan 'cloud computing' di Dropbox. Pada hari ketiga, peserta membentuk kelompok mini untuk menyiasati kendala tersebut guna 'mencicipi' langsung layanan pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di situs Rumah Belajar (http://belajar.kemdiknas.go.id). Sesuai nama domain utama websitenya, layanan mayantara ini diasuh oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Ini merupakan sesi 'primadona' -- disamping membuat presentasi pelajaran menggunakan Microsoft Power Point -- bagi para guru. Pasalnya, bukan perkara mudah menyusun RPP secara manual, lalu diketik ulang dengan aplikasi komputer.

Melihat ke depan

|

| Spanduk pelatihan di SMK Siti Banun, Rantauprapat |

|

| Saya dan mas Agoez Perdana |

Visi melihat ke depan, secara sederhana, merupakan tindak menanam investasi moral dan juang agar menuai hasil yang teguh.

Kembali ke 'skenario' tadi, usai mengikuti pelatihan ini para peserta diharapkan dapat menyajikan bahan pelajaran dengan menarik dan mudah dipahami siswa mereka. Visi ini butuh pengorbanan waktu serta kesabaran agar harapan itu terwujud. Maka, petuah "belajar berarti berubah" harus dibarengi nilai bahwa "belajar juga membuat salah". Perbaikan-perbaikan yang dibuat dari kesalahan tersebut bakal menjadi pengalaman yang tak ternilai harganya.

Oleh karenanya, pas betul parafrase "meninggalkan kapur" di atas terlontar. Langkah-langkah yang dirintis dalam pelatihan ini akan menggamit guru dalam mengubah paradigma bahwa kegiatan belajar mengajar masih berkaitan dengan kapur atau sejenisnya. Para siswa, secara langsung, akan terlibat dalam proses belajar yang interaktif dengan guru. Dengan layanan-layanan mayantara persoalan waktu dan jarak menjadi bias. Kedua pihak dapat aktif berdiskusi, baik di dunia nyata dan mayantara. Toh, fasilitas tersebut gratis, bukan?

Seraya menambahkan, bahwasanya DPF dengan visinya “Pendidikan Berkualitas Pro-mustadh’afin” menggandeng berbagai pihak untuk mempersiapkan SDM Indonesia agar mampu menghadapi tantangan global. Memajukan pendidikan kewiraswastaan berbasis nurani ihsani dan teknologi merupakan salah satu jalan yang ditempuh.

Dengan demikian, kegiatan belajar pun mirip dengan kalimat gombal "cinta itu buta". Belajar itu tidak mengkastakan usia, jabatan, status kekayaan materi, suku maupun agama. Pemerintah sendiri juga mengampanyekan semangat senada: "Education for all". Pendidikan bagi semua. Kini, perjuangan membangun bangsa bukan lagi menyebut 'saya', tetapi 'kita'. Iya, kita.

Ananta Politan Bangun

Trainer/ Guru SMK Kesehatan Wirahusada Medan

Medan, 22 November 2011

Catatan:

Tulisan ini merupakan laporan kegiatan saya sebagai salah satu trainer. Info lainnya dapat dilirik di tautan di bawah ini:

http://www.djalaluddinpane.org/programs/2011/11/23/6/13/Pelatihan-Pemanfaatan-TIK-dalam-Pembelajaran-Periode-III.html

http://www.youtube.com/watch?v=l4vlWOIqbvA&feature=player_embedded

Tulisan ini juga telah disunting dan diterbitkan harian Tribun Medan, pada Senin 28 November 2011.